Dissertação de Mestrado - Filipe Salles - 24/06/2002

2.2. O

cinema e a música

A música de cinema é um exemplo bastante significativo deste aspecto de

inter-relacionamento, uma vez que é possível mudar substancialmente o

caráter de uma imagem escolhendo-se diversas músicas para seu acompanhamento.

Há portanto, certas medidas de caráter que estão presentes na música,

pois do contrário só sentiríamos a música em função da imagem, e não o

oposto. Mas a evolução do conceito 'música de cinema' passou por diversas

fases, e não foi simplesmente inventada, de uma hora para outra, a trilha

sonora. Basta olhar sua história:

O cinema, arte típica do século XX por ter nascido na entrada do referido

século, é uma das poucas em que podemos precisar sua origem. Embora seu

sistema tivesse antecedentes imemoriais (o próprio desejo do homem em

realizar seu simulacro mais perfeito possível), nenhum historiador ignoraria

que a máquina de projeção individual inventada por Edison, o Kinetoscópio,

foi o precursor da projeção externa coletiva do Cinematógrafo dos irmãos

Lumière (nota #4), que se utilizava

basicamente de princípios físicos há muito conhecidos, como a câmara escura,

a projeção luminosa, e outros mais recentes, como o mecanismo da máquina

de costura e a própria fotografia. E o som programado para acompanhar

imagens projetadas já existia mesmo antes da invenção destes aparelhos,

como atesta Parkinson (1995) a respeito do Praxinoscópio de Reynaud.

Segundo o autor, o francês Émile Reynaud (1844-1918), inventor do praxinoscópio

(aparelho que precedeu o cinematógrafo), desenvolveu uma forma de projetá-los

com um tambor de espelhos no centro da máquina, que refletia os desenhos

do praxinoscópio para uma tela externa e simulava uma das primeiras máquinas

de projeção cinética, e que ele chamou de Pantomimes Lumineuses

(Vide figura 3). Parkinson exemplifica a questão da importância do som

no cinema através do exemplo de Reynaud: "Os pioneiros do cinema nunca

tiveram a intenção de fazer seus filmes silenciosos. As 'Pantomimes Lumineuses'

de Reynaud, por exemplo, foram acompanhadas por músicas especialmente

compostas por Gaston Paulin." (Parkinson, 1995: 83). Em outras palavras,

o cinema sempre foi sonoro.

|

|

|

FIGURA

3: Émile Reynaud e seu aparelho praxinoscópio, em

que projetava suas pantomimas luminosas

|

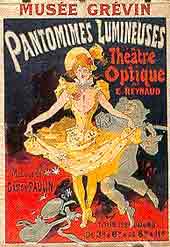

Cartaz

publicitário das Pantomimas Luminosas

|

Apesar da nomenclatura comum que designa os filmes produzidos antes de

1928 como sendo "mudos" (silent movies), na verdade, ela diz respeito

apenas a uma questão técnica: antes desta data (a invenção do vitaphone),

o som não tinha nenhum vínculo com a película projetada, e por essa razão

toda a projeção demandava a presença física de um ou vários músicos, quando

não também um narrador ou dubladores. Mas o som no cinema já havia sido

sincronizado muito antes: em 1889, o kinetoscópio de Edison havia sido

adaptado para funcionar em sincronismo com o fonógrafo. É interessante

sublinhar o quanto a idéia de reproduzir som estava (ou sempre esteve)

associada à idéia de reproduzir imagens, uma vez que o próprio Edison

considerava o kinetoscópio como uma conseqüência direta do fonógrafo,

e provavelmente uma idéia tenha levado à outra (idem 1995:82).

A possibilidade de sincronismo e reprodução do som concomitante à imagem

era possível no kinetoscópio na medida em que as máquinas de projeção

eram individuais e o som reproduzido em fones de ouvido. Quando Auguste

e Louis Lumière combinaram o princípio do kinetoscópio à lanterna mágica

e inventaram o que chamamos propriamente de cinema, a projeção pública

em tela grande demandava uma amplificação e reprodução sonora que a tecnologia

da época ainda não tinha condições de resolver. Em pequenas salas de exibição,

entretanto, as experiências de sincronismo e reprodução do som no cinema

foram bem-sucedidas antes mesmo da virada do século. Na Exposição de Paris

de 1900, foi apresentada uma versão de máquina projetora capaz de sincronizar

o fonógrafo, inventada por Gaumont, o Chronomégaphone. Pouco depois,

outras versões foram sendo lançadas, denominadas Phonorama, Vivaphone

e Cinephonograph. Entretanto, a necessidade de trocar o disco no

meio da projeção, e o desgaste do cilindro de cera fizeram com que estes

sistemas não tivessem vida longa. Na mesma medida, o cinema começou a

ser projetado para públicos cada vez maiores, e que demandavam, consequentemente,

salas mais amplas, e o som sincronizado foi radicalmente substituído pela

performance musical ao vivo.

|

|

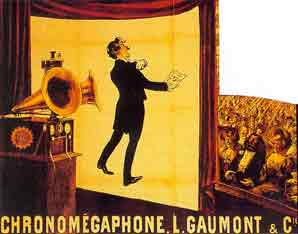

| FIGURA 4: Dois cartazes publicitários de projeções sonorizadas, o Chronomégaphone e o Biophonógraphe, do início do século XX. | |

De início, a música que acompanhava uma projeção era executada por um

pianista (ou pequeno conjunto), cuja responsabilidade era a de reforçar

o potencial dramático da imagem, enfatizando o clima das cenas. A maioria

destes primeiros pianistas trabalhava sobre um repertório conhecido, música

de compositores familiares ao grande público, como Schubert, Chopin, Tchaikovsky

e Johann Strauss Jr, ou ainda temas de canções populares. Quando executadas

durante sessões que se mantinham dentro do alcance de controle dos estúdios

produtores, havia um roteiro para a trilha sonora, um repertório específico

que o pianista deveria seguir. Mas, na expansão da indústria cinematográfica,

muitas projeções em cidades distantes tinham que contar com o bom senso

e a capacidade de improvisação dos músicos, até que a idéia de criar música

especificamente para o cinema foi posta em prática em larga escala. A

música em tal situação ainda era muito mais uma redundância da imagem

do que propriamente um elemento dramático no sentido narrativo, uma espécie

de ênfase retórica. O máximo de sofisticação era conseguido quando alguns

cineastas, especialmente europeus, encomendavam música para acompanhar

seus filmes a compositores consagrados, como O assassinato do Duque

de Guise (1908), de Henri Lavédan, com música de Saint-Saëns, considerada

a primeira 'música original' composta para filmes.

Mas o custo de uma produção cinematográfica era substancialmente aumentado

na sua exibição, uma vez que deveria haver pelo menos um músico contratado

que pudesse acompanhar cada projeção, prática que começou a se tornar

comercialmente desfavorável quando os filmes passaram a adotar o padrão

de longa-metragem, com mais de uma hora e meia de projeção. Embora os

sistemas de sincronismo já no final da década de 1910 tivessem se aperfeiçoado,

sendo inclusive testadas as projeções com som gravado na película, somente

em 1927 o sistema de sincronismo, ainda via fonógrafo, foi implementado

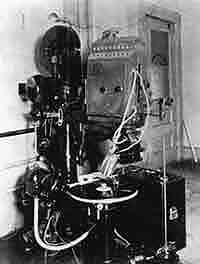

comercialmente. Era o sistema Vitaphone, (Fig. 5) uma enorme e

desajeitada máquina de projeção que imortalizou o filme The Jazz Singer

(1927), com Al Jonson, se utilizando de um disco de 78 rotações, um

pouco melhor que aquele usado no fonógrafo de Edison. Suas inconveniências

eram grandes, a baixa qualidade da amplificação da época, o chiado do

disco e a eminente possibilidade do disco riscar com o tempo e tirar o

filme de sincronismo. Mas foi um sistema pioneiro que, prescindindo do

músico in presentia, fez com que toda a conquista dos músicos até

aquele momento precisasse recuar aos primórdios do som para o cinema,

repensar a função dramática do som, que agora poderia incluir não só música,

mas também diálogos e ruídos.

Figura 5: o Vitaphone |

Mas, já em 1930, os estúdios, vislumbrando o enorme potencial financeiro

que os filmes sonoros poderiam render (estando os EUA na fase mais negra

da depressão após o crash da bolsa de 1929), optaram pelo sistema Movietone,

ou gravação na própria película, através de uma célula fotoelétrica que

transformava as ondas sonoras em impulsos luminosos, registrando o som

fotograficamente, técnica que ainda hoje é a mais comum na sonorização

de películas.

Entretanto, mesmo com tal recurso, as experiências com o som começaram

de maneira bastante comedida, primeiro por causa da inexperiência dos

atores em tratar com diálogos. Muitos deles, na fase muda do cinema, não

tinham sequer formação teatral, pois bastavam-lhes determinadas condições

físicas para compor personagens, e a maioria mostrou-se incapaz de declamar

textos, obrigando os estúdios a reciclar todo o contingente de astros,

o Star System hollywoodiano. Segundo, nem todos os problemas técnicos

estavam resolvidos, as câmeras e os projetores ainda eram extremamente

barulhentos, e prejudicavam a captação do som (uma boa ilustração dos

inconvenientes desta época é mostrada no filme "Cantando na Chuva", Singin'

in the Rain 1952), de tal maneira que nem todos os filmes eram completamente

falados ou cantados. E, por último, o grande problema de ordem estética,

pois, afinal, o que fazer com a música, agora que era possível fixar determinado

acompanhamento sonoro em qualquer projeção? A simples "ilustração" musical

redundante passou a ser vista como um terreno promissor de possibilidades.

O cinema, ao descobrir o sincronismo entre som e imagem, a capacidade

de exibir filmes sem orquestra ou pianistas, trouxe este problema estético

à tona. O que fazer com o som? Onde ele pode ajudar na narrativa? Até

onde ele é apenas mais um elemento decorativo, como a cenografia? Uma

lenta evolução levou o cinema a encontrar uma forma ideal de utilizar

o som de maneira apropriada à sua linguagem.

Charlie Chaplin foi um dos primeiros diretores nos Estados Unidos a sentir

a necessidade de uma adequação mais precisa da música à imagem projetada,

não querendo depender do senso estético dos pianistas em cada projeção

de seus curtas. Para tanto, compôs ele mesmo partituras para acompanhar

seus filmes.

Enquanto Chaplin trabalhava de maneira muito prática e intuitiva, sem

conhecimentos profundos de composição e estética musical, na União Soviética,

Sergei Eisenstein desenvolvia um trabalho similar, porém baseado em complexas

teorias de montagem dramática, em que a música deveria responder de maneira

equivalente. Eisenstein pensava a montagem de uma maneira 'orgânica',

como uma entidade viva, cujas relações entre as partes deveriam formar

um uno todo e coeso (como já mencionava Aristóteles na Poética)

regidos por uma intenção dramática comum. Seus escritos, para ilustrar

tais idéias, se utilizam de metáforas comparando o cinema com a poesia

e a música, cujas tensões harmônicas e o jogo de palavras lhes são semelhantes.

Destarte, já não cabia a filmes como Alexander Nevsky, Outubro

ou Ivan o Terrível a possibilidade de uma trilha sonora eventual,

dependente de um repertório aleatoriamente recolhido conforme a região

em que o filme era projetado. Por isso, Eisenstein encomendou trilhas

originais para seus filmes a compositores consagrados, Prokofiev e Shostakovich.

Imagine-se então, antes da invenção do movietone os problemas que um empreendimento

deste tipo causaria, pois por ser um filme mudo, precisaria da orquestra

inteira em cada sessão. Afinal, nestes casos arranjos para piano empobreceriam

demais o impacto da música e da imagem. Pode-se dizer, portanto, que o

advento do som ao filme foi crucial para o desenvolvimento da narrativa

cinematográfica, como atestam mesmo as experiências práticas descritas

pelo próprio Eisenstein em O Sentido do Filme e A Forma do Filme

(Eisenstein 1990).

Entretanto, as geniais teorias de Eisenstein ficariam durante muito tempo

relegadas a círculos intelectuais fechados na Europa e pouco influenciaram

a indústria americana, fazendo com que a trilha sonora propriamente dita

precisasse de dez anos a mais nos Estados Unidos até que se tomasse consciência

de seu poder enfático na imagem. Durante os anos que se seguiram ao Jazz

Singer, o cinema americano caminhou muito lentamente do ponto de vista

musical, para alcançar a significação que é hoje inerente a todas as produções.

"O que fazer com a música?", era o que, afinal, os produtores se perguntavam,

pois na mesma proporção em que antes só podiam contar com ela, agora,

podendo incluir ruídos e diálogos, e acabaram por deixá-la nos bastidores

do som no cinema. Assim, o cinema passou a utilizar o som de duas maneiras:

Como elemento climático e como foco da ação (os musicais). Os primeiros

são justamente os que darão emprego aos compositores eruditos, e os segundos

são aqueles em que a música conduz a narrativa, ou ela está subordinada

à música. Os musicais cinematográficos, famosos na década de 50, podem

ser comparados a ópera, cuja ação também se desenrola em função da música.

Aliás, a derivação mais popular da ópera, a opereta, irá ter uma grande

influência na própria composição das músicas e na concepção geral do argumento

destes musicais. Mas o outro caso é particularmente mais interessante,

pois é nele que o cinema encontrará as bases da utilização do som para

formar o ambiente.

Havia basicamente duas funções prioritárias para as quais a música servia,

redundar a imagem com onomatopéias e preencher os 'buracos' sem diálogos.

Afora algumas produções mais ambiciosas, que colocaram a música em plano

de importância dramática - e cujo extremo foi o gênero musical - a música

acabou sendo relegada a um plano ilustrativo, pois seu uso caiu em detrimento

por causa dos diálogos, do texto e do argumento, que poderiam exaltar

a interpretação dramática do ator.

A grande guinada pós-Eisenstein foi dada nada menos que pela produção

de Walt Disney de 1940, Fantasia. Um ano depois que Orson Welles

trabalhava no seu Cidadão Kane, e que da mesma forma tinha revolucionado

a narrativa do cinema americano, Fantasia complementa a vanguarda

mostrando a todos a imensa capacidade significante da música, fazendo

com que a ação dos personagens animados no desenho seja subordinada à

narrativa da música. Em outras palavras, o roteiro de Fantasia

é a própria música. Embora isso já desponte, ainda que de forma apenas

conseqüente, nas teorias de Eisenstein, e também em outras experiências

no chamado, muito a propósito, 'cinema experimental', é em Fantasia

que é feita a síntese mais eloqüente deste aspecto da relação música/imagem.

A história da sincronização musical com imagens em desenhos animados remonta

desde os primórdios do cinema; além das experiências do praxinoscópio

de Reynaud, o desenho animado sempre pareceu mais próximo do universo

sonoro, não só pela possibilidade de utilização, mistura e criação de

timbres não necessariamente verossímeis fora de seu contexto, como também

pelo uso melódico de onomatopéias e outros efeitos que ampliavam o potencial

retórico e humorístico do desenho animado. Fantasia encontra um

lugar de destaque frente a estas práticas por não ter a proposição de

um desenho convencional, de diversão passageira, e sim a ambição de uma

obra de arte antes nunca imaginada na dimensão do cinema de animação.

Para tanto, se utiliza de música erudita sem nenhum recurso sonoro extra-musical,

como os ruídos e os diálogos. Apenas uma narração explicativa costura

as 8 seções do filme, com um breve interlúdio apresentando a 'banda sonora'.

Os diversos gêneros musicais são divididos, para os fins propostos em

Fantasia, em 3: música absoluta (a Toccata e Fuga em ré menor

de Bach, e em certo sentido a Ave Maria de Schubert), música puramente

descritiva (O Aprendiz de Feiticeiro, de Paul Dukas, a Noite

no Monte Calvo de Mussorgsky) e música que "pinta um quadro" (segundo

a própria narração no filme), que se traduz basicamente por músicas escritas

originalmente para coreografia (O Quebra-Nozes de Tchaikovsky,

A Sagração da Primavera de Stravinsky e a Dança das Horas

de Ponchielli), que, embora conte uma história, uma narrativa coreográfica,

teve seus argumentos modificados livremente, traduzindo outros aspectos

da música que, embora extremamente compatíveis com ela, não faziam parte,

até então, da gama de significados possíveis para estas músicas. A equipe

de Disney ampliou a significação de formas já existentes, tendo seu exemplo

de maior maestria a versão da Sinfonia Pastoral de Beethoven, (a

única do quesito "música que pinta um quadro" que não foi escrita com

intenções coreográficas) episódio em Fantasia que encontra, numa

sinfonia que se propõe unicamente a traduzir sentimentos da vida no campo,

uma linha narrativa perfeitamente harmônica com o espírito da obra, passando

a vida rural da Áustria do início do século XIX para a Grécia mitológica

atemporal. E ninguém pode dizer que Beethoven não está lá, ainda que considerando

os cortes feitos na música por Leopold Stokowski.

O impacto de Fantasia, em termos de público, foi um fracasso. Mas

nenhum criador da área cinematográfica ficou alheio ao que viu. O primeiro

som estereofônico (ainda que simulado), gravado com a maior tecnologia

disponível, criou um efeito tão extraordinário que os produtores começaram

a repensar o som, acrescentando a música como elemento primordial. Tanto

que durante os 20 anos seguintes, quase todas as grandes produções se

utilizaram de compositores de formação erudita, a maioria europeus.

Chegamos então ao que propriamente chamamos de "trilha sonora" do cinema:

o que se tornou a música erudita nos anos 30 estava longe de ser absorvido

pelo grande público, levando compositores de teatro e opereta a tentarem

a sorte no cinema. Indo de encontro ao que os produtores queriam, foram

recebidos de braços abertos nos estúdios, e, por essa razão, os primeiros

grandes autores de trilhas são europeus: a tradição da música sinfônica

era um elemento de peso, e, como a música européia já havia desenvolvido

profundamente o estilo sinfônico descritivo, principalmente a partir do

romantismo, tais concepções se faziam muito propícias para estimular uma

série de paradigmas visuais. A tradição romântica já estava, portanto,

habituada a tratar imagens com sons, dando a estes compositores especiais

condições para construir determinados climas, como o cinema queria.

É digno de citação alguns destes compositores, de importância ímpar para

o desenvolvimento daquilo que podemos hoje chamar de 'trilha sonora cinematográfica':

Max Steiner (1888-1971), começou com a trilha sonora de um clássico dos

filmes B, King Kong, de 1933. Seu trabalho foi muito bem apreciado,

e logo se tornou um dos mais requisitados compositores do cinema. Escreveu,

entre outros, ...E o vento levou, Jezebel e Casablanca,

para citar os mais famosos. Claudia Gorbman, em seu Unheard Melodies,

enfatiza o estilo pioneiro de Steiner como sendo o principal formador

de paradigmas do que ainda hoje conhecemos como trilha sonora hollywoodiana,

ou seja, uma série de convenções musicais que sistematizavam os reforços

da linha narrativa e dramaticidade do filme. Algumas destas convenções,

infelizmente, usadas abusivamente, acabaram por se tornarem clichês. O

fato é que este tipo de trilha ainda eram poemas sinfônicos pós-românticos

que pareciam na maioria das vezes mais eloqüentes que o próprio filme.

Tinham uma tradição européia muito profunda, que, se serviam para épicos

ou romances, eram grandiloqüentes demais para gângsters ou filmes noir.

Outro grande compositor, de quem na infância Richard Strauss elogiou,

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) era austríaco e não se dedicou apenas

ao cinema. É autor de óperas, quartetos, uma belíssima Sinfonia em

Fá Sustenido Menor, e também de respeitáveis trilhas como Captain

Blood, The Sea Hawk, Adventures of Robin Hood, Devotion,

etc.. Como Steiner, que era compositor de operetas na Áustria, Korngold

veio para Hollywood fugido da perseguição nazista, levando toda uma bagagem

de tradição européia que serviu não só para mostrar o que a música incidental

era capaz de fazer como aprimorar as técnicas musicais sobre os gêneros

que o cinema explora. Korngold representou na Europa o canto do cisne

de uma imensa tradição, a queda da supremacia musical que sustentou mais

de cinco séculos no velho mundo. Da mesma origem compartilha Franz Waxman

(1906-1967), que deu a Billy Wilder a trilha de Sunset Boulevard,

"Crepúsculo dos deuses" (1950). Da Rússia, precisamente S. Petersburgo,

Dmitri Tiomkin (1894-1979) também fugiu da revolução e estabeleceu-se

em Hollywood, tendo criado a música para Lost Horizon, "Horizonte

Perdido" (1937) de Frank Capra.

A indústria cinematográfica americana precisava de bons professores nesta

área, e se serviu muito bem da oportunidade. Até que o próprio cinema

precisou de formas específicas, segundo gêneros igualmente específicos

criados na cinematografia americana. O que escrever para um filme policial?

E um western?

Compositores europeus não sabem o que é um western. Era preciso criar

uma geração de músicos americanos para suprir este tipo de necessidade,

o quê autêntico do país produtor do filme. Esta "nova geração típica"

irá surgir apenas no final dos anos 40, concomitante com a hegemonia dos

europeus. Victor Young (1900-1956), Alfred Newmann (1901-1970), Elmer

Bernstein (n.1922) e Leonard Bernstein (1918-1990), e Bernard Herrmann

(1911-1975), um dos mais bem-aventurados compositores de trilhas do cinema.

Mas mesmo tendo, por exemplo, Elmer Bernstein compondo para westerns,

Herrmann em Hitchcocks e Newmann em romances, os épicos continuaram muito

a dever para europeus, justamente por terem uma experiência sinfônica

muito mais refinada. Miklos Rozsa (1907-1995), húngaro, foi um destes

casos, de competência musical que o levaram à glória da trilha para Ben-Hur

de Wyler. Mesmo Victor Young, que assinou a trilha de Sanson and Delilah,

Around the world in 80 days e Greatest Show on Earth, estudou

no conservatório de Varsóvia antes de começar a compor para cinema.

Assim, aos poucos, a trilha sonora começou a ganhar uma forma específica

segundo sua condição subjacente à imagem. A trilha dos anos 40‚ é extremamente

eloqüente, digna de poemas sinfônicos à la Richard Strauss, de

caráter naturalmente épico. O final da década 40 caracterizou o domínio

da trilha em função do gênero. Os filmes noir, os suspenses e os

romances são ambientados musicalmente de formas mais sutis. Nos anos 50,

esta sutileza chega ao extremo: algumas trilhas encaixam tão bem no espírito

de um filme que o diretor "adota" o compositor oficialmente em todas as

suas produções. Esta prática já era natural para o cinema europeu, mas

que os americanos só perceberam quando abriram espaço para filmes de autor.

Então caminham lado a lado, a história e a música. É o caso de Nino Rota

(1911-1979) com Fellini, Herrmann com Hitchcock, John Williams (n.1948)

com Spielberg, e, mais recentemente, Michael Nyman (n.1943) com Peter

Greenaway. Nestes casos o clima é substancialmente bem construído, pois

o diretor já sabe como trabalha o compositor antes mesmo da partitura

estar completa. Os anos 60 trazem a música popular como trilha sonora,

o que nunca havia acontecido antes. Poderiam haver canções compostas para

o filme, mas sempre o clima era destacado por uma partitura orquestral.

Os anos 60 desmontam esta praxe, colocando a música orquestral apenas

em determinadas funções subjacentes, e então começa o reinado dos compositores

"populares", ou aqueles que criam tanto formas orquestrais para alguns

momentos como também suaves e cativantes melodias, que, a exemplo da ópera,

nos fazem sair do cinema cantarolando o tema. É o caso de Burt Bacharach

(n.1928), Lalo Schifrin (n.1932) e Henry Mancini (1924-1994). Aos poucos

as canções foram tomando o lugar da música sinfônica, e nos anos 70 explodiu

com musicais como Hair, Jesus Christ Superstar, descendentes

de West Side Story, mas com a música pop e o rock'n roll pontuando

a ação do filme. Os anos 70 e 80 praticamente exploraram toda a vertente

pop da música, até como clima subjacente, devolvendo, no final dos 80,

com filmes como Amadeus e ET, a partitura orquestral à narrativa

do cinema, concomitante à música pop e à canção-tema do filme. Assim,

a partir dos anos 90, tornou-se praxe a utilização de ambas, uma (ou várias)

canção-tema e uma partitura instrumental, por vezes ainda requisitando

funções orquestrais, coexistindo num mesmo filme, mas cuja necessidade

estética varia de filme para filme.

É interessante notar que essa longa caminhada da música no panorama cinematográfico

tem fases muito distintas, sendo que todas elas possuíam relações muito

próximas entre si. Assim, embora se possa estabelecer passagens específicas,

como da passagem do cinema "mudo" para o "sonoro", a utilização de música

para completar "buracos" sem diálogos e a utilização dramática da música

para reforço das intenções narrativas, sempre houve a preocupação de escolher

música adequada para cada imagem. O mesmo se pode dizer do contrário,

ou seja, da inspiração extra-musical que se traduz no gênero descritivo

da música; o compositor também escolhe uma seqüência musical 'adequada'

ao tipo de imagem inspiradora. Assim, como na teoria teatral de Constantin

Stanislavski (1999), onde o ator deve procurar a "intenção" dramática

correta, se essa preocupação também atinge a música e seus resultados

satisfazem expectativas imagéticas, não há por que não supor que na música

também haja uma intenção bem clara que sirva aos propósitos de intenções

similares. Esta seria a mesma idéia, com outra roupagem, do caráter platônico

antes enunciado. Assim, a música teria um caráter, a imagem outro, e a

sobreposição de ambos um terceiro, resultante, em consonância ou dissonância

com o caráter que predomina em ambos. Assim, músicas que possuam um caráter

'alegre', quando utilizadas para ilustrar situações visuais cujo caráter

seja 'triste', forma-se uma antítese, ou um paradoxo, dependendo do grau

de utilização de ambos. A paródia, por exemplo, se utiliza largamente

deste recurso, como é o caso da antítese de Fantasia, sua excelente sátira,

o filme italiano Allegro non troppo ("Música e Fantasia", 1976,

de Bruno Bozzeto). Aí entra o objetivo, ou intenção estética, do autor

cinematográfico ao juntar uma imagem à uma música: a resultante entrará

em consonância ou dissonância (em graus diversos, cuja resultante é sempre

uma parte muito peculiar da criação artística) com o caráter que se quer

representar de ambas como um conjunto.

Em cinema, entretanto, normalmente a música é subordinada à imagem, sendo

ela redundante em caráter ao que se vê na tela, como o compositor Mauro

Giorgetti destaca, em artigo intitulado Da Natureza e Possíveis Funções

da Música no Cinema:

| Sabemos que o som geral de um filme se distribui em três categorias sonoras bem distintas, a saber, a dos ruídos, a dos diálogos e a da música (quando houver); via de regra, a música vem, hierarquicamente, em plano inferior às outras duas categorias (com efeito, dificilmente se lhe concederá primazia em relação a ruídos e voz e, se acontecer, tratar-se-á de caso particular). Como explicar, pois, que a música, inegável subordinada dentro do complexo sonoro do filme, possa exercer importância não raro decisiva no resultado final do trabalho? (Giorgetti:1998) |

E temos então,

justamente em Fantasia, um contraponto desta função subordinada

da música à imagem. Aqui, a imagem é que se curva ao caráter da música.

Portanto, conhecendo a natureza da trilha sonora tradicional, podemos

estabelecer um paralelo de análise justamente enfocando o seu oposto,

expresso por Walt Disney em Fantasia.

copyright©2002

Filipe Salles